Os amigos

No princípio era a pele em queda livre dos arranha-céus,

o corpo a desenhar-se matiz pelas noites adentro

com pressa de se perder,

o queijo de Nisa e as chouriças assadas, os finos e os amendoins

nas esplanadas do Adamastor.

No princípio era a brisa ébria que nos mordia a boca, bolinava

a curvatura dos delírios,

os cães que latiam ferozes à rédea solta da bruma ou iam

dormir cedo nas soleiras, os olhos encandeados.

E nós de guarda ao eldorado, “talhando com seu machado”

aquele estado de sítio.

No princípio eram os sustentáculos de catedral,

os que partilhavam as missas rezadas a ladainhas

e sabiam de todas as ondulações insufladas de loucura:

o arquipélago, a contextura do barco no vaivém das ilhas,

o sol que as pintava sem as agulhadas do medo.

No princípio era o fogo obsessivo dentro das mãos,

a infinitude como febre.

Xeque-Mate

Amigo, lembras-te de morarmos em agosto?

De jantarmos na sala atulhada das nossas coisas excessivas

de agosto? A fazermo-nos à sofreguidão dos dias que não

paravam de correr? Felizes até à lisura do peito.

E mesmo quando chovia, o chão de agosto era uma espécie

de pomar onde as árvores cresciam com as raízes a deitarem

o nariz empinado para o sol.

E nós a afoguearmo-nos até à boca. Até ao pulsar do sangue.

Como as cerejas em maio, lembras-te? Aquele odor aceso

a carmim nas colmeias.

Agora moramos em outubro.

Compramos fruta por conta e medida e enchemos frascos

de compota para oferecer aos netos, aos filhos, aos amigos.

Adoçamo-los com o açúcar que roubamos à gulodice do

coração. Como quem propaga um fogo quase extinto.

Outubro tem diabetes.

Carbonara Al Dente

Desculpa aquele excesso de silêncio

retumbante, aquele abismo doloroso das palavras,

aquela contenção de gestos graúdos, a pulsação

serena resvalando quase imóvel.

Desculpa se não temperei o amor que me atiraste de rajada

durante o jantar. Como a carbonara al dente.

Se não morri com o aceno triunfal

do vinho e do mel sobre a mesa posta para dois.

Posta para as coisas impossíveis.

Desculpa se o teu pé de dança não se acertou com o meu

e te calquei a biqueira dos sapatos,

se fiz cara feia à música com violinos de fundo

que me deste, se fiquei sem chão e me pus a milhas.

Desculpa se o fogo não se vislumbrou na terra alvoroçada,

se a felicidade não latejou sob a pele.

Desculpa ter-te dito adeus antes da sobremesa.

Mar de rosas

Pergunto-me que mar de rosas existe

nesta coisa esférica de ceifar o riso pela raiz;

neste logro que dá pérolas a porcos

como fósforos a velas sem pavio

Há quem diga que nenhum.

Mar? só o céu infinito na saia de pregas

em chama por estrear;

rosas? só o canteiro na blusa

muito antes de o amor lhe desbotar os verdes

Eu digo que a pele das rosas tem o hábito

de trazer espinhos por parir no ventre

e que a vida é como um pano de boa estirpe:

no melhor dela cai a nódoa.

A casa

Não hesito um segundo.

Sei que hei-de sempre regressar a casa.

Ela é a minha voz interior. O meu lado esquerdo.

A minha oração verdadeira. O meu gargarejo.

O sítio onde chapinho a infância, antevejo a morte

nas malhas de qualquer rede.

Digo-lhe: tu és a carne e o sangue do meu corpo.

Os meus pulmões. Aqueles que respiram tranquilamente

entre as tuas paredes. Respirar para começar do chão.

E mesmo que a vida me alicie com explosões solares,

me adense a ideia de tomar o mundo de rompante,

hei-de sempre regressar a ti.

Eu sou o teu animal doméstico,

tu fazes-me abanar a cauda da felicidade

quando à noite me deito contigo na cama.

Nesses momentos, sinto o abraço reconfortante do teu

silêncio estático e peço-te como quem se afadiga:

se um dia atravessar o horizonte,

se for rente ao fogo-de-vista por um caminho longínquo

sem te auscultar o coração:

mesmo assim, promete que me trazes de volta.

O menino de sua mãe

O menino de sua mãe entrou-nos como um pé-de-vento

na sala:

a abrir o noticiário das vinte,

a macular a inocência branca das cortinas.

Como um predestinado à não sobrevivência, entrou vindo

dos escombros,

rodeado de um halo espesso de horror.

O menino de sua mãe entrou-nos pelo ecrã à hora do jantar,

naquele exacto momento em que comíamos arroz agulha,

batata pala pala e salada caprese,

retalhávamos costeletas de cordeiro manejando talheres

como samurais.

Em grande plano, o menino de sua mãe

trazia os olhos coalhados e frios da vida em direcção

ao precipício,

trazia a confusão entre a asfixia com um pedaço de carne

mal mastigada e um nó que parecia localizado

nos olhos límpidos do gato.

No ecrã, alguns homens blasfemavam a gritos armados

contra as cúpulas da terra, os altos muros do céu.

O menino de sua mãe entrou-nos como um pé-de-vento

no exacto momento em que abríamos uma garrafa de

espumante para comemorar a vitória do Benfica.

Ninguém tem culpa

Vem sentar-te comigo no telhado.

Nada faz sentido se não vieres como antigamente,

quando éramos putos e encenando a rebeldia

desobedecíamos às nossas mães.

Hoje não tragas as botas de borracha,

traz a bílis desarmada, os socos no estômago.

Vem pelo pino da lua cheia,

quando a estreiteza do mundo se passeia entre as telhas

e o ermo do bairro,

o vento frio tira as bandarilhas das vistas

sobre a pele amarga dos amores perfeitos.

Vem sem batom, sem memórias, sem remorsos,

para veres como a vida sobrevivente dos outros

(tal como a nossa)

não tem piada nem pertence a lado nenhum,

como há braçados dela encarcerada dentro das jarras

sobre as mesas de jantar,

as fronhas das almofadas dos quartos de cama.

Vem ver comigo como os homens de sorriso

oficialmente amarelo

disfarçam pormenores contando anedotas de sexo.

Vem vê-los a enterrarem-se no abismo:

descalços.

Em carne viva

Vinha de longe o amor. Um terramoto, em todo o caso.

As mais das vezes vinha com ânsias de vasto oceano:

possuir rochedos (tremia de tanto o querer),

areias em Casablanca

Vinha de longe o amor. Um terramoto, em todo o caso.

abria a porta de rompante ou resvalava pela janela

e entrava a matar no sítio ideal: nos meus olhos

O amor, esse voraz descaminho,

gostava de tricotar camisolas de lã atrás das sebes,

de urgências varadas por fogos fátuos,

Cartas na manga para o que desse e viesse

Levei anos a tentar decifrar-lhe as urdiduras

para agora o ver suspenso por fios, no lado errado do peito.

Acho que a culpa é apenas do tempo,

talhou-lhe e retalhou-lhe o corpo insaciável

e pôs-se a oferecer as sobras de bandeja

Mãe, tu nunca me disseste que ao amor não se costura

a carne viva.

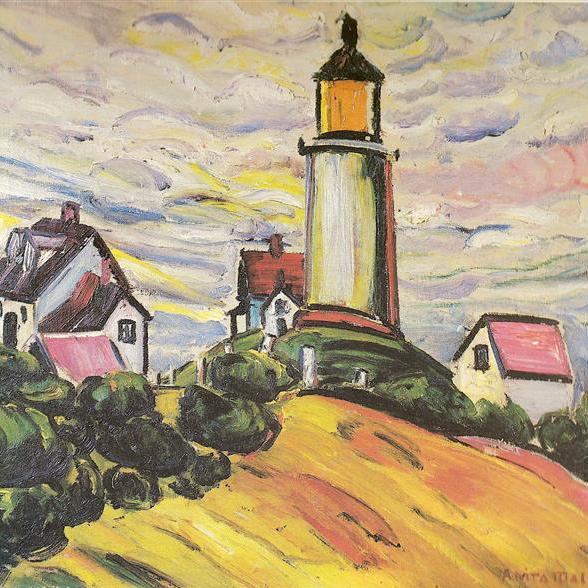

Homem sob imitação de ilha

A magnificência do azul vem da ilha.

E a ilha tem uma parede onde o homem pendura mapas

de viagem, tanques de guerra, bonecas insufláveis.

Tem soalho para polir a sola das botas, o lastro do barco.

Uma janela de onde ele seduz o ouro do mundo

sobre os loureiros.

Tocas de coelhos bravos. Cheiro intenso a peixes de rabo na

boca, maresias aguilhando as narinas.

É nela que ele trata entorses, queima incenso, exorciza espíritos.

Na clandestinidade.

(Todo o homem se constrange com a devassa de certos

pormenores. Tu sabes disso, sente-se nu.)

É na ilha que ele se deixa afagar como óleo na tela,

café de mistura na almoçadeira.

É nela que ele dá colo às lágrimas, lança foguetes ao sol.

E bebe aguardente bagaceira até cair. Diz palavrões dos feios.

A magnificência do azul sobreviverá a um farol?

a um faroleiro?

Sobre uma bomba-amor

Fico a pensar como se esquece o momento de caos gerado

pela detonação repentina de uma bomba-amor:

a velocidade de uma hélice metálica

sobre métricas perfeitas em contraluz no divã;

as pás enfiadas num tacho de marmelada a apurar

no bico do fogão;

as vezes que ao cortar aleatoriamente uma fatia de bolo

acontece uma cereja no topo, um chá dançante

Fico a pensar como se aguenta silenciar a música;

fechar a janela do quarto a meio da tarde;

colocar a tranqueta na porta da entrada

Como se aprende o perímetro circular da solidão;

como se dissimula a etiqueta do amor

(esse risco permanentemente a ganhar terreno);

a inexistência de entradas de pronto-socorro

Fico a pensar como se aguenta ser despejado do frémito

sem definhar logo de seguida num espaço em branco.

Debandada

E antes que este ninho desabitado que sinto hoje,

sentia ontem entre os ramos da laranjeira,

me golpeie os dedos com a bruta acidez dos seus frutos verdes,

vou abrir as janelas, arejar a casa

e só depois partir, a fazer de conta que nada disso serviu de pretexto

Todavia, ainda posso demorar-me em coisas tão necessárias

como escolher o poncho de lã a prevenir o frio,

umas botas confortáveis para a ronda de cujo destino nada sei,

mas adivinho sem regresso,

deixar que os últimos fósforos se risquem até à quietação

das olheiras mais persistentes

Tudo isto, digo-vos eu, que tenho engenho

para trâmites de viagens incertas,

ainda refém de um mapa anos-luz lambido a quotidianos,

devastado exaustivamente por eles.

O que fica por dizer?

Que há falta de uma réstia de sombra, eu possa ir à boleia

de um cavalo cabreado.

Frutos de cicatriz

Isto há-de parecer-vos esquisito, coisa de catarse,

mas aos domingos, sento-me a prumo no regaço da

poltrona, metida no roupão e nas pantufas,

a folhear revistas cor-de-rosa,

a faca de cortar bifes enterrada na maçã

A vida vem chamar-me ao peitoril da janela

numa pressa barulhenta, num arfar de caminhada,

traz a língua dobrada, a tentação dentro dela

Estronco-lhe ramos secos que não desejo a ninguém,

ponho esmero no dardo e atiro-lhos à cara

(como se eu fosse água e ela bebedouro),

fico onde estou, ora essa, agarrada a mim mesma,

à banalidade, claras batidas em castelo a cair do tecto.

Queres companhia?

Leva a mulher que guardei no fundo do baú

Aposto que ainda me hás-de gritar: amo-te. Sua falsa.